67-я Всероссийская научная конференция МФТИ

Список разделов ЛФИ - Секция фундаментальных основ многомасштабного атомистического моделирования

Темы работ, которые рассматриваются на секции:

- Классическая молекулярная динамика;

- Квантовое атомистическое моделирование;

-Методы Монте-Карло в статистической термодинамике и физической кинетике

- Технологии суперкомпьютерного моделирования;

-Многомасштабные подходы, основанные на атомистическом моделировании

Формат проведения: оффлайн

Дата и время проведения: 02.04.2025, 03.04.2025; 11:00

Место проведения: МФТИ, КПМ 110

-

В работе разработана теоретическая модель диффузионного массопереноса для свинцово-висмутового ТЖМТ , учитывающая вклад кластеров FeO. Исследовано растворение оксидной пленки магнетита (Fe3O4) на поверхности сталей. Модель показывает, что участие кластеров FeO ускоряет диффузионные процессы.

-

В данной работе представлен улучшенный алгоритм PANDA-NN для определения угла смачивания по одномерному профилю плотности, учитывающий наличие слоя смачивания и использующий графовую нейронную сеть PointNet++ для классификации поверхностей раздела. Метод продемонстрировал высокую точность на реальных системах, значительно снижая ошибку определения контактного угла по сравнению с предыдущей версией алгоритма.

-

Рассмотрена задача предсказания температуры кристаллизации для веществ с низкой температурой кристаллизации (жидкостей) в сравнении с общей задачей для всех органических веществ. Построена модель классификации веществ на жидкости (температура плавления до 25 градусов) и твердые вещества (больше 25 градусов). Показано, что данная модель является в два раза более точной, чем предсказание температуры плавления и сравнение с величиной 25 градусов.

-

Было проведено молекулярно-динамическое моделирование систем, состоящих из подложки кальцита и смеси углеводорода с водой в соотношении 1:1. После 20 нс основного моделирования в NVT ансамбле наблюдалась граница раздела жидкостей типа ролл, предсказанная ранее теоретически. При варьировании scale-фактора поля TraPPe-UA были достигнуты экспериментальные значения угла смачивания для декана, бензола и толуола.

-

В данной работе исследуется конформационное поведение молекулы сахарозы в водном растворе методами классической молекулярной динамики. Выявлены три устойчивых конформера гликозидной связи с разными временами жизни, зависящими от концентрации. Результаты раскрывают влияние конформации пиранозного кольца на вращение гликозидной связи. Полученные данные хорошо согласуются с экспериментальными результатами, полученными методами ядерного магнитного резонанса и ультразвуковой спектроскопии.

-

В данной работе исследуются динамические свойства системы гармонических осцилляторов с невзаимными взаимодействиями и их отклонение от консервативных систем. Разработан критерий различения консервативных и неконсервативных систем, показано влияние невзаимности на детальный баланс и свойства транспортной матрицы. Введена мера неконсервативности. Рассмотрено влияние исключительных точек на транспорт тепла, а также возможности экспериментальной верификации результатов.

-

Получены свидетельства нового, плазменного, фазового перехода в сжатом нагретом цезии. Переход связан с ионизацией давлением, приводящей к резкому росту электропроводности. Вид метастабильного участка изотермы отличается от такового для классической изотермы Ван-дер-Ваальса. В частности, метастабильный и равновесный участки перекрываются, что выражается в многозначности давления и параметров плазмы цезия. Обсуждается вид линии сосуществования фаз и положение критической точки перехода.

-

В работе исследуется изменение конформационных состояний двух молекул хлорофилла Chl-А в воде и диэтиловом эфире с течением времени в зависимости от их начального взаиморасположения и температуры системы. Для количественного анализа ипользуется метод метадинамики.

-

В данной работе получен потенциал средней силы взаимодействия ионов Na⁺ и Cl⁻ со льдом. Качественный анализ указывает на то, что Cl⁻ встраивается в лёд чаще чем Na⁺, что согласуется с экспериментальными данными. Для получения количественных результатов произведен переход к Ланжевеновой динамике с неявно заданной водой. Этот подход позволил определить зависимость вероятности захвата иона льдом от скорости его роста в диапазоне скоростей, характерном для процессов, управляемых теплоотдачей.

-

В данной работе с помощью молекулярно-динамического моделирования и машинного обучения проведён анализ различных дескрипторов для классификации структур кристаллических и аморфных льдов, включая недавно открытый аморфный лёд средней плотности. Наличие признака, способного однозначно идентифицировать аморфный лёд средней плотности, подтверждает уникальность этой новой структуры.

-

В работе при помощи DFT был расчитан тензор генерации второй гармоники для более чем двух тысяч структур. Впервые представлен метод предсказания тензоров генерации второй гармоники при помощи методов машинного обучения, с использованием эквивариантных нейронных сетей.

-

Исследована активная материя — система частиц, преобразующих энергию в движение, с невзаимными взаимодействиями, нарушающими третий закон Ньютона. На примере пылевой плазмы изучены торсионы — вращающиеся пары частиц. Рассмотрена динамика частиц в плазменном потоке с вейками (неоднородностями заряда). Подтверждены предельные циклы, разработана модель их устойчивости, применимая к сложным структурам (пылевые монослои, цепочки).

-

Теоретически, с помощью метода молекулярного моделирования, рассматривается постепенное ослабление интенсивности атомарных спектральных линий, принадлежащих к одной и той же серии, до их исчезновения при приближении к порогу, определяемому снижением потенциала ионизации, в плотной плазме. Вопрос тесно связан с проблемой ограничения числа возбуждённых состояний атомов при приближении к потенциалу ионизации.

Теоретически, с помощью метода молекулярного моделирования, рассматривается постепенное ослабление интенсивности атомарных спектральных линий, принадлежащих к одной и той же серии, до их исчезновения при приближении к порогу, определяемому снижением потенциала ионизации, в плотной плазме. Вопрос тесно связан с проблемой ограничения числа возбуждённых состояний атомов при приближении к потенциалу ионизации. -

Исследование выхода газовых продуктов деления (ГПД) из ядерного топлива является важной задачей.Группой Нуаро было показано, что классические механизмы диффузии пузырьков не могут дать экспериментальный выход ГПД. Ими же был предложен механизм диффузии пузырьков, связанных с дислокацией: изогнутая дислокация силой "натяжения" действует на закрепленный на ней пузырек с ненулевой силой, вызывая его перемещение. Работа посвящена проверке этого механизма.

-

В данной работе на основе экспериментальных данных с использованием метода Монте-Карло строится алгоритм генерации различных структур керогенов, проводится атомистическое моделирование, исследуются зависимости объемного модуля от параметров системы, а также исследование диффузии в матрице керогена. Проводится сравнения результатов, полученных с помощью моделирования, с экспериментальными данными.

-

В работе изучается электронная структура молекулярного иона ThF+ в основном и ряде возбужденных состояниях, которые могут быть доступны для лазерного возбуждения в будущих экспериментах. Описание системы ThF+ проводилось методом связанных кластеров с использованием техники промежуточного гамильтониана.

-

В данной работе в рамках подхода DFT+U изучается низкотемпературная фаза магнетита. Рассматриваются несколько возможных вариантов зарядово-орбитального упорядочения в контексте наличия тримеронного упорядочения и ширины запрещённой зоны. Кроме того, исследуется поляронный транспорт и его вклад в оптическую проводимость.

-

В работе анализируются свойства материалов, в которых реализуется эффект Фарадея, а также осуществляется их поиск по базе Materials Project

-

Предложен метод расчёта зависимости температуры декомпозиции материала от давления газа над его поверхностью. Проведён расчёт температуры декомпозиции нитрида урана, и полученные результаты сопоставлены с экспериментальными данными.

-

Мы исследуем магнитные корреляции в двумерной модели Хаббарда на квадратной решётке, учитывая как локальные, так и нелокальные электронные корреляции в рамках DMFT и DMFT + D‑TRILEX. В работе проведен анализ статической магнитной восприимчивости, затухания квазичастиц и нефермижидкостного поведения вблизи сингулярности Ван-Хова, а также построена фазовая диаграмма в координатах (n,T).

-

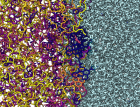

В работе проведено атомистическое моделирование фазового перехода и диффузии жидкого кристалла 5CB с использованием молекулярной динамики, потенциала GAFF. Исследовано формирование нематической фазы при 300 К. Проведен анализ термодинамической стабильности системы при различных температурах, выявивший завышенную стабильность нематической фазы по сравнению с экспериментом. Исследована температурная зависимость коэффициентов диффузии.

-

Методом молекулярной динамики с использованием потенциала ReaxFF исследован эффект протонного переноса в воде. Изучены коэффициенты самодиффузии молекул воды и коэффициенты диффузии ионов H3O+ и OH− в воде. Получены температурные зависимости коэффициентов диффузии ионов, которые с рассчитанной точностью справедливы для широкого диапазона давлений от 0,1 до 300 МПа.

-

В данной работе методом молекулярной динамики численно исследуется влияние солёности водных растворов на поверхностное натяжение на их границе раздела с углеводородами.

Было продемонстрировано, что увеличение молальности раствора хлорида натрия приводит к росту поверхностного натяжения, что согласуется с экспериментальными данными. Это наблюдение справедливо как для системы вода—н-додекан, так и для двух многокомпонентных моделей нефти, основанных на реальных фракционных составах.

-

В данной работе предлагается метод флуктуирующего локального поля (FLF) для более точного описания коллективных эффектов в молекулярных системах с коррелированными π-электронами, описываемых гамильтонианом Хаббарда. Метод FLF, улучшая предсказания стандартных среднеполевых методов, позволяет учитывать ведущие коллективные флуктуации в системе

-

В данной работе исследована роль квантовых флуктуаций в формировании ближнего магнитного порядка из состояний с дальним магнитным порядком двумерной электронной системы, описываемой двумерной моделью Хаббарда на квадратной решётке, которые получаются в рамках теории среднего поля.

-

В данной работе исследуется фазовый переход в плотном разогретом флюиде водорода с учётом квантовых эффектов ядер на основе связки ab initio расчётов и метода молекулярной динамики на интегралах по траекториям (PIMD). Рассчитаны изотермы в диапазоне температур 700-1500 К, радиальные функции распределения, получены метастабильные ветви и зависимость электропроводности вдоль изотерм. Оценена теплота фазового перехода через парную энтропию.

-

В работе изучается двойной электрический слой на границе растворов электролитов. Объектом исследования являются растворы LiCl и NaBr. Была получена экспоненциальная асимптотика электростатического потенциала в области высоких концентраций электролитов. Показано отклонение в сторону большего экранирования электрода для МД и экспериментальных результатов относительно модели совершенного раствора. Была предложена гипотеза объясняющая этот факт

-

На примере рецептора PDGFRA и его вариантов показано, как ARTEMIS может быть использован для исследования процессов коммуникации в сложных биомолекулярных системах. Точечная мутация и удаление внеклеточного домена приводят к нарушению работы рецептора и его активации в отсутствие лиганда. Проведено сравнение параметров внутримолекулярной коммуникации в мутантной форме рецептора с поведением WT PDGFRA и его усеченным вариантом, имеющим только трансмембранный домен и внутриклеточные участки.

-

В работе проверяется значимость учета ван-дер-Ваальсовских взаимодействий для карбо-клозо-боратов – перспективного класса материалов для твердотельных электролитов. Планируется представить сравнение параметров структуры, электронной и фононной плотностей состояний, а также анализ динамики анионов и механизмов катионного транспорта.

-

В работе методом молекулярной динамики изучается поверхностное натяжение системы нефть-вода. Для моделирования нефти используется многокомпонентная модель на основе экспериментальных данных. На основе полученных в МД данных строится модель машинного обучения для предсказания величины поверхностного натяжения.

-

В работе расчитываются траектории ионов с различным соотношением заряда и массы в скрещенных электромагнитных полях. Изучается влияние параметров изначального пучка и столкновения с нейтралами буферного газа на качество их пространственной сепарации.

-

В работе расчитывается свободная энергия образования точечных дефектов в решетке железа методом термодинамического интегрирования по параметру потенциала, использующим потенциал эйнштейновского кристалла, в МД моделировании и сравнивается с результатами метода Cheng&Ceriotti, а также работой S. Chiesa и других.

-

Изучено влияние флуктуаций электрического потенциала и интенсивности потока на эффективность разделения ионов по массе в рамках плазменного метода переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)

-

В работе исследуется влияние параметра смешивания в гибридных функционалах семейства HSE на эффективные массы носителей заряда в ряде широко известных полупроводников. Полученные выводы могут быть применены при анализе более сложных материалов.

-

Методом равновесной молекулярной динамики производится вычисление коэффициента объёмной вязкости алканов в диапазоне давлений 0.1-100 МПа при температурах 293-393 К. Для верификации модели также рассчитаны коэффициенты сдвиговой вязкости. Приводятся результаты вычислений для гексана и октана. Для гексана наблюдается хорошее согласие с экспериментальными данными.

-

В работе проводится моделирование методом неравновечной молекулярной динамики течения нефти по нанопорам под воздействием гидравлического давления при различных температурах. В расчетах вычисляются длины проскальзывания и вязкость нефти. Исследуются температурные зависимости. Результаты расчетов показывают схожесть рассчитанных и экспериментальных значений вязкости.