67-я Всероссийская научная конференция МФТИ

Список разделов ФБМФ - Секция биотехнологии и физико-химической биологии

Основные научные направления секции: структурная биология, физико-химическая биология, биотехнология, биоорганическая химия, нейробиология, нанобиотехнология

Данная секция проводится кафедрой физико-химической биологии и биотехнологии

Формат проведения: Онлайн

Дата и время проведения: 01.04.2025 в 09.00

Место проведения: онлайн платформа

-

В данной работе были исследованы каталитические свойства ранее не охарактеризованной дегидрошикиматдегидратазы DSDPa из Podospora anserina. Проведено их сравнение c параметрами другой известной дегидрошикиматдегидратазы QsuB из Corynebacterium glutamicum in vitro и in vivo с помощью микробной ферментации. Продемонстрирован потенциал DSDPa из P. anserina для биотехнологического получения 3,4-дигидроксибензойной кислоты.

-

Гелиородопсины (HeRs) — класс микробных родопсинов с инвертированным положением C- и N-концов, изучение которых затруднено из-за ограниченных данных о структуре и функциях.

Впервые экспрессированы четыре эукариотических HeRs в системе LEXSY, их функциональность подтверждена спектроскопией.

Полученные кристаллы белков помогут определить их структуру, что расширяет возможности изучения молекулярных механизмов этой группы родопсинов.

-

Для повышения эффективности производства аденоассоциированных вирусов (AAV) были разработаны двухплазмидные системы экспрессии. Исследование проводилось с сипользованием HEK293T и смеси плазмид, содержащих гены аденовируса, целевой ген интереса и капсида. Эффективность сборки AAV была увеличена в 2 раза для второго серотипа и на 35% для восьмого серотипа при определенных условиях трансфекции.

-

Целью работы является поиск новых родопсинов с уникальными свойствами, которые могут найти применение в оптогенетике. В качестве организмов для поиска и изучения новых родопсинов выбрали представителей класса Bivalvia ввиду их ускоренной эволюции, быстрых адаптаций к изменчивой среде обитания, большого разнообразия генов опсинов. Поиск опсинов проводили биоинформатически с использованием существующих геномных баз данных и с помощью секвенирования РНК из тканей двустворчатых моллюсков.

-

Наша работа по исследованию распространения и видового состава биолюминесцентных микроорганизмов в морях российской Арктики (Баренцево, Карское и море Лаптевых) проводилась в ходе экспедиции НИС «Профессор Молчанов» 20 июля – 29 августа 2024 года. Было посеяно 77 образцов из пищеварительной системы рыб и беспозвоночных собранных в общей сложности на 31 станции. Всего найдено 17 биолюминесцентных культур. Для 11-ти из них была определен видовая принадлежность.

-

Целью данной работы является изучение молекулярных механизмов влияния белка SLURP-2 на гомеостаз эпителия. Нами был проведен поиск и изучение функциональных участков молекулы SLURP-2, отвечающих за стимуляцию миграции кератиноцитов, также исследован один из возможных молекулярных механизмов влияния белка SLURP-2 на жизнеспособность и миграцию кератиноцитов, а именно воздействия белка SLURP-2 на репертуар внеклеточных везикул кератиноцитов.

-

Целью данной работы являлось создание селективного датчика фенолов. Для этого были решены следующие задачи: разработка состава трансдьюсера из композитного материала на основе термообработанного полиакрилонитрила и полипиррола, который был предварительно нанесен на стеклоуглеродный электрод, получение биоселектора на основе рекомбинантной тирозиназы Aspergillus oryzae, экспрессированной в грибе Penicillium verruculosum и изучение параметров разработанного датчика.

-

Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma-translocation protein 1 (MALT1), играет ключевую роль в сигнальном пути активации транскрипционного фактора (NF-kB). В ходе исследования, с помощью метода молекулярной динамики, мы установили конформационный ансамбль MALT1 и провели его верификацию. Оценили вклад учета поляризации на точность молекулярной динамики. Установили конформацию активного центра.

-

Целью данной работы является моделирование in silico потенциальных нековалентных лигандов основной протеазы SARS-CoV-2. Для получения структур потенциальных лигандов выбрана стратегия дизайна на основе фрагментов (fragment-based drug design). Генерация молекулярных структур выполнена посредством лигирования двух низкомолекулярных фрагментов c использованием разработанной библиотеки линкеров. По результатам молекулярного докинга сформирован перечень новых потенциальных лигандов основной протеазы.

-

Целью работы является анализ структуры и механизмов действия холинергических препаратов (ацетилхолина, аналогов атропина) на уровне рецепторов для оптимизации терапевтических стратегий. Проведен обзор литературы, изучены структуры, активность модификаций и влияние токсинов. Выявлены ключевые элементы для взаимодействия с рецепторами. Предложена структура нового препарата, подчеркивающая перспективы модификации. Результаты важны для рационального применения препаратов и разработки новых средств.

-

-

Было исследовано комбинированное действие иммунотоксина DARP-LoPE и химиотерапевтических препаратов (паклитаксел и цисплатин) in vitro на клетки с различным уровнем экспрессии рецептора HER2 в 2D и 3D моделях. Были рассчитаны комбинаторные индексы используемых препаратов и иммунотоксина. Исследование поможет определить оптимальную противоопухолевую комбинацию и способствовать более широкому применению иммунотоксинов в медицинской практике.

-

По литературным данным пандемия COVID-19 усилила проявление сиптомов нейродегенеративных заболеваний, однако механизмы этого мало изучены. В данной работе нами было исследовано взаимодействие между белками вируса SARS-CoV-2 с альфа-синуклеином. Нами показано, что in vitro белок нуклеокапсида ускоряет фибриллизацию альфа-синуклеина, а рецептор-связывающий домен, наоборот, предотвращает ее.

-

Своевременная диагностика сепсиса остается ключевой проблемой здравоохранения. Однако антитела, представленные на рынке, отличаются высокой чувствительностью и не подходят для создания тест-системы. В данной работе проводилась модификация антител протеолитическими ферментами, оценка их аффинности и стабильности. Подобный подход повзолит создать иммунохроматографическую тест-систему для диагностики сепсиса.

-

Рецептор инсулина (IR) - рецепторная тирозинкиназа, нарушения в работе данного рецептора приводят к раку и диабету.

Берберин - изохинолиновый алкалоид, имеющий большой потенциал в регуляции гомеостаза глюкозы, липидов, а также противоопухолевый и противовоспалительный эффекты.

В данной работе был проведен анализ влияния берберина и его производных на инсулиновый рецептор.

-

Alzheimer’s disease is the most widespread type of dementia. It's uncurable. All-D-enantiomeric peptides were developed with the aim of removing and destroying cytotoxic Aβ oligomers. Our focus in this research lies on investigating the interactions between promising therapeutic compounds—the all-D-enantiomeric peptide and their targets, particularly the amyloid precursor protein (APP), including its mutant variants associated with familial AD.

-

В медицине широко применяются дренажные системы для инвазивных процедур. Однако длительное присутствие дренажа в организме может вызвать бактериальное заражение, поэтому их регулярно меняют, что увеличивает послеоперационный период и травмирует постоперационное пространство. Цель исследования - разработка полимерного покрытия с антибиотиком для ПВХ-дренажей, чтобы снизить риск инфекций и уменьшить частоту смены дренажей.

-

Научная работа посвящена разработке метода получения нуклеозидов из модифицированных пуриновых оснований с использованием ферментативного трансгликозилирования. Известен фермент, катализирующий реакцию рекомбинирования гликозидной связи между пуриновыми основаниями и углеводными остатками, в том числе и синтетической природы. В работе описаны краткие выкладки об изученных закономерностях химизма данного процесса.

-

В работе исследуется влияние эверолимуса на активность протеасомы в клеточных линия A549, HCT116 и MCF-7; в качестве положительного и отрицательного контроля используются бортезомиб и лонидамин.

-

Кноттины представляют собой семейство пептидов с цистеиновым узловым мотивом, представители которых играют ключевую роль в антимикробной защите у насекомых. Особый интерес вызывают дефензин-подобные белки перепончатокрылых. Несмотря на их функциональную значимость, эволюция и структура этих пептидов остаются малоизученными. В данной работе мы предсказали трехмерные структуры кноттинов и провели сравнительный анализ, а также реконструировали филогенетические взаимосвязи внутри семейства.

-

Толл-подобные рецепторы играют ключевую роль во врожденном иммунитете, однако до сих пор их структурно-функциональные особенности изучены не в полной мере. Для возможности зучения взаимодействия между трансмембранным и цитоплазматическим TIR-доменами рецептора TLR1 на структурном уровне предложен метод получения конструкта, содержащего оба домена в мембраноподобной среде, основанный на белок-белковом лигировании в присутствии аспаргинилэндопептидазы OaAEP1.

-

В данной работе нами был проведен геномный анализ антимикробных соединений, вырабатываемых штаммом Bacillus licheniformis, в ходе

которого был обнаружен бактериоцин Bcn-394, который затем в ходе рекомбинантной экспрессии был нами выделен и протестирован на

антимикробную и антимикотическую актвиность. Полученные результаты свидетельствуют о том, что Bcn-394 – бактериоцин с узким спектром

активности, который может рассматриваться как потенциальный антимикотик. -

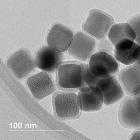

В данной работе был разработан подход к получению биосоместимых наноконструкций на основе АН NaYF4:Yb3+,Er3+@NaYF4, покрытых оболочкой из диоксида кремния, с включенными в них порфиринатами платины. Возбуждение порфиринов осуществляется УФ- или видимым светом, а АН возбуждаются ИК светом и излучают УФ и видимый. Таким образом возбуждающее излучение попадает в окно прозрачности биологических тканей и позволяет определять уровень кислорода по степени люминесценции порфиринов.

-

Рецептор IRR – это тирозинкиназа, активируемая щелочной средой и регулирующая pH баланс в тканях. Для изучения роли доменов L1, L1C и пептида CT IRR были получены их изолированные формы. Экспрессия белков проводилась в бактериях с использованием различных штаммов. Электрофорез показал успешную экспрессию: пептид CT IRR был растворим, а L1 и L1C – в телах включения. Скрининг штаммов ведётся для выделения растворимых форм L1 и L1C.

-

В данном исследовании была измерена константа диссоциации комплекса антиген-антитело, образованного IgE человека и флуоресцентномеченым иммуноглобулином G (IgG) мыши, при различных условиях для ряда вариантов IgG. Было определено, какое из рассматриваемых антител обладает наибольшей аффинностью к IgE человека, а также определено оптимальное количество молекул флуоресцентных красителей в расчёте на одно антитело.

-

В работе была построена пространственная модель комплекса PSCA–α4β2-нАХР с учетом возможных стехиометрий рецептора и с использованием методики ансамблевого докинга. Полученные данные, возможно, будут полезны при разработке лекарственных препаратов для лечения заболеваний, связанных с дисфункцией с α4β2-нАХР.

-

В данной работе исследуется влияние белков Ly6/uPAR на морфологию дендритных шипиков нейронов и локализацию nAChR in vitro с использованием конфокальной микроскопии, проводится биоинформатический анализ изменения экспрессии генов этих белков.

-

Микозы представляют собой серьёзную клиническую проблему, и поиск новых соединений, эффективных в отношении грибов, особенно актуален. В данной работе был исследован модифицированный аналог Ac-AMP2 из семян Amaranthus caudatus с целью изучения его активности против грибковых патогенов, а также оценки токсичности и возможности комбинирования пептида с различными противогрибковыми агентами.

-

В последнее время поверхностные и системные кандидозы стали серьезной проблемой, в связи с чем поиск новых противогрибковых средств является крайне актуальной задачей. В данной работе мы исследовали антикандидозную активность дефенсина NaD1 из цветков табака Nicotiana alata и его аналогов с различными аминокислотными заменами.

-

В данной работе предложена стратегия биовизуализации, оптимизирующая изучение живых организмов в режиме реального времени. В ходе исследования разработана стабильная люминесцентная система на основе наночастиц, обеспечивающая контроль длительности и интенсивности люминесцентного сигнала in vitro и in vivo. Разработанный подход является перспективным для применения в диагностических и тераностических задачах.

-

В данной работе были сконструированы штаммы-продуценты витамина В2 (рибофлавина) на основе Bacillus subtilis, а также исследовано влияние различных генов на уровень синтеза рибофлавина. Была проведена оценка уровня синтеза витамина В2 и скорости роста клеток на разных средах.

-

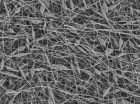

Устойчивость бактерий к антибиотикам требует поиска новых методов лечения. Антимикробные пептиды (АМП), такие как танатины, эффективны из-за низкой вероятности развития устойчивости к ним. В данном исследовании обнаружены новые β-шпилечные пептиды, разрушающие цитоплазматическую мембрану бактерий и активные против Bacillus и Mycobacterium sp. . Это открывает перспективы для поиска новых АМП в условиях растущей антибиотикорезистентности.

-

В данной работе изучалась структура ионного канала TRPA1 (одного из каналов ответственных за восприятие боли) с токсином ProTx-I из яда зелёного перуанского мохнатого паука Thrixopelma pruriens. Известно, что ProTx-I является антагонистом TRPA1. В данной работе методом криоэлектронной микроскопии получена структура комплекса TRPA1 с ProTx-I с разрешением 2.8 Å. Построены атомные модели, охарактеризован интерфейс взаимодействия и предложен механизм действия токсина.

-

Рецептор инсулина (IR) – ключевая тирозинкиназа, регулирующая уровень глюкозы и участвующая в развитии диабета и рака при нарушениях его функции. В неактивном состоянии IR существует в виде димеров, а связывание с лигандом вызывает автофосфорилирование тирозинкиназных доменов.

В данной работе с использованием лентивирусной системы трансфекции были созданы клеточные линии HEK293T, конститутивно экспрессирующие рецептор инсулина и его мутантную форму I951E-F952R.

-

Целью данной работы является визуализация опухолевых очагов с гиперэкспрессией HER2-рецептора при перитонеальном канцероматозе и разработка наноразмерной системы доставки лекарств в опухолевые метастазы. Для специфического окрашивания опухолевых клеток и тканей были использованы моноклональное антитело трастузумаб и белок анкириновых повторов дарпин. Были также синтезированы и охарактеризованы наночастицы карбоната кальция и полимерные капсулы на его основе.

-

Целью работы является создание антибактериальных комплексов наночастиц серебра с фотосенсибилизаторами – флавин мононуклеотидом (ФМН) и метиленовым синим (МС). Исследование физико-химических свойств данных комплексов продемонстрировало возможность настройки оптических свойств фотосенсибилизаторов с помощью наночастиц серебра. Полученные результаты свидетельствуют о том, что комплексы AgНЧ с ФМН и МС являются перспективными агентами для антибактериальной фотодинамической терапии.

-

Недавно мы предложили новый метод исследования динамики изменения эпигенома на уровне единичных клеток, включающий визуализацию модификаций хроматина генетически-кодируемыми флуоресцентными зондами и количественный анализ изображений. Анализ изображений позволяет обнаруживать ключевые перестройки эпигенома по изменениям паттернов флуоресценции, как было показано на примере нейрональной дифференцировки и скрининга эпигенетической активности лекарств.

-

В настоящей работе были разработаны стабильные формулировки на основе наноструктурированных липидных носителей с инкапсулированными биоханином А и ресвератролом в качестве действуюших веществ. Системы характеризуются приемлемыми физико-химическими показателями, а также высокой эффективностью инкапсулирования (более 92%) и нагрузочной способностью от 3,7 до 5% в зависимости от активного компонента.

-

В данной работе биотехнологическим способом был получен белок-аллерген полыни Artemisia vulgaris Art v 3, катионные и анионные липосомы и комплекс белка с липосомами для потенциального использования как основного компонента вакцины для аллергенспецифичной иммунотерапии.

-

Аллергия является глобальной проблемой с постоянно увеличивающейся распространённостью. Уже в XXI веке по прогнозу ВОЗ данное заболевание может выйти на первое место по частоте встречаемости. Объектами данного исследования являются основной аллерген пыльцы ольхи Aln g 1 и основной аллерген пыльцы березы Bet v 1, которые вызывают аллергические реакции различной степени тяжести.

-

Кабозантиниб — мультитаргетный ингибитор тирозин киназ, включая MET и VEGFR. Однако из-за его низкой растворимости в качестве АФС применяется его малатная соль. В настоящей работе изучено влияние растворителей и условий кристаллизации на полиморфный состав (S)-малата кабозантиниба.

-

Экологические проблемы появляются из-за неаккуратности и невнимательности, но тем не менее это случается. Москва река всегда фильтруется и наблюдается. Мое исследование было направлено на изучение химического состава Москвы реки и сравнение его с таблицей нормы наличия химических веществ в ней. Пробы были взяты, где река протекает в промышленном районе рядом с фармацевтическими заводами. Ис помощью химического анализа были сделаны ряды выводов.

-

Данная работа относится к химии высокомолекулярных соединений. За 2020 год, по данным ВОЗ, рак повлек более 10 миллионов человеческих жизней . Актуальность темы заключается в легкости получения и нетоксичности ПГБ и хлорофилла, что стимулирует к изучению их физико-химических характеристик, а также модификаций их поведения.

-

Могамулизумаб - гуманизированное дефукозилированное моноклональное антитело, направленное против трансмембранного хемокинового рецептора 4 (CCR4). Предполагается, что блокада CCR4 предотвращает вторичное воспаление в травмированной области как в подострой, так и в хронической фазе травмы за счет ингибирования хемотаксиса иммунных клеток и блокирования активности CD8+ и CD4+ NK – клеток. Основной целью нашей работы стало определения терапевтического потенциала могамулизумаба при ТСМ.

-

Данное исследование посвящено разработке адресных полимерных PLGA наночастиц для терапии HER2-сверхэкспрессирующих раковых клеток. В рамках данного исследования были разработаны и реализованы 2 перспективных направления усиления эффективности доставки наночастиц и терапии на их основе, а именно: терапевтические PLGA наночастицы для двухстадийной доставки частиц к HER2-сверхэкспрессирующим раковым клеткам, адресные PLGA наночастицы для комбинированной фото/химиотерапии.

-

В данной работе разработаны и всесторонне охарактеризованы самособирающиеся белковые наночастицы нового типа, представляющие собой комплекс, состоящий из субъединиц слитого белка, сочетающего в себе HER2-распознающий аффибоди ZHER2:342 и стрептавидин.

-

Методами молекулярной динамики, «динамического молекулярного портрета» и неравновесного алхимического преобразования исследовались «активационные ворота» каналов TRPV1, TRPV3 и TRPV6.

Показано, что величина комплементарности контакта между белковыми цепями антикоррелирует с величиной их комплементарности с водой. Замена консеравнитвного аспарагина «активационных ворот» на аланин смещает равновесие в сторону закрытых состояний для TRPV1.

-

В работе рассматриваются аспекты исследования эффекта конденсации ДНК при адсорбции производных каликсаренов, потенциальных молекул-кандидатов невирусных типов векторов для генной терапии.

-

Рассеянный склероз (РС) представляет собой хроническое нейродегенеративное аутоиммунное заболевание, которое поражает миелиновую оболочку нейронов. Полагают, что причиной РС является генерация аутоантител к пептидам основного белка миелина (МВР), образующимся при его процессинге. Была показана ассоциация МВР и митохондриальных АТФ-зависимых протеаз (ААА-протеаз). Изучение вклада митохондриальных протеаз в гидролиз МВР способствует более глубокому пониманию патогенеза РС.

-

В работе предложены способ и протокол по инкубации лекарственных средств (ЛС) с кишечной микробиотой в присутствии D2O. На примере инкубации прогестерона установлено, что стероидный гормон метаболизируется в течение трех часов, преимущественно с образованием прегнанолона, содержащего три атома дейтерия в А-кольце стероида. Предложенный способ позволяет изучать механизмы биотрансформации ЛС кишечной микробиотой.

-

Исследование посвящено поиску новых противогрибковых средств среди грибов рода Pleurotus для борьбы с инвазивными микозами. Изучены экстракты восьми штаммов рода Pleurotus. Этилацетатные экстракты показали высокую активность против патогенных грибов, таких как Candida albicans и Aspergillus fumigatus, тогда как этанольные экстракты были неэффективны. Результаты подтверждают потенциал грибов рода Pleurotus, как источника новых антимикотиков.

-

Целью работы является исследование структуры липидных бислоев методом молекулярной динамики. Проведен анализ площади на липид, толщины мембраны, плотности, распределения водородных связей для наиболее распространённых липидов.

Полученные данные позволяют охарактеризовать закономерности строения и устойчивости мембран, формируя основу для последующего моделирования мембран с переменным составом и углубления понимания процессов, происходящих в живых клетках.

-

Биомиметические наночастицы объединяют свойства терапевтического ядра и оболочки, которая имитирует природные материалы. Покрытие мембранами эритроцитов позволяет продлить циркуляцию в кровотоке за счет маскировки от иммунной системы. Мембраны раковых клеток обеспечивают связывание наночастиц с гомологичными клетками. В работе флуоресцентные полистирольные частицы покрывали мембранами раковых клеток и эритроцитов. Определялись физическо-химические и фармакокинетические свойства полученных НЧ.

-

E3 убиквитин-лигаза RNF168 имеет решающее значение для формирования белкового окружения, отвечающего за репарацию ДНК. Нами было идентифицировано белковое окружение данной убиквитин-лигазы с использованием биотин-лигазы TurboID. В белковом окружении RNF168 была найдена фосфатаза PPM1F. Нами было показано, что убиквитинирование белка PPM1F является RNF168-зависимым. Также PPM1F дефосфорилирует данную убиквитин-лигазу, что возможно регулирует активность RNF168.

-

- Токсин WaTx из яда скорпиона Urodacus manicatus активирует болевой канал TRPA1, предположительно проникая через мембрану нейрона к его цитоплазматическому домену. Исследования с парамагнитным зондом и тесты с липидными везикулами (POPC/POPG) выявили поверхностное взаимодействие токсина с мицеллами и крайне низкое сродство к мембранам. Это противоречит гипотезе о самопроизвольном преодолении липидного бислоя, указывая на необходимость пересмотра механизма действия WaTx на TRPA1.